海底パトロール 海底牧場 アーサー・C・クラーク

海底パトロール (SFこども図書館22)

福島正実(翻訳) 松永謙一(イラスト) 岩崎書店(1976)

クラーク【海底牧場】を福島正実が子ども向けに翻訳したものです。

原作は三部構成で、第三部になると『幼年期の終わり』を彷彿とさせる思想的な文明論・精神論風になって人類と鯨類との付き合い方をテーマとした難しいものになっていきます。

しかし福島訳はそういった難しいテーマはあえて省いて単純化し、主人公ウォルター・フランクリンとドン・バーレイとの人間関係やウォルターの成長に焦点を当てています。膨大で情報量の多い原作の全ての要素を取り入れようとすれば各々の要素が薄味となって散漫になりかねません。原作を「選択と集中」して翻訳した方法は成功していると思います。

福島版を小学生の頃に読んだ少年少女が後に完訳版を読んだら驚いただろうと思います。小学生時代に読んでこれで終わりだと思っていたウォルターの冒険と人生がまだ他にあったのです。人生において福島版と完訳版と二度、『海底牧場』を楽しむことができるのです。

私はこのように完訳版を読む前に子ども向けに縮約・簡略化された翻訳を読むことは意義のあることだと思います。

特に本作品の場合、捕鯨についての議論は子ども達にはまだ難し過ぎると思うので省いて正解でしょう。

捕鯨を続けるのはいけないことかどうか、現在でも紛糾する問題です。

捕鯨がいけないのなら牛や豚を食べるのもいけないのか、とも言えそうです。

しかし、現在の私達は犬や猫を食べようとは思いませんね。

食べるために飼ってる家畜と愛玩用に飼っている愛玩動物との区別はあるわけです。

それなら、卵を得るために飼ってるニワトリやアイガモ農法のために飼ってるアイガモはどうなのか、乳牛を食べるのはどうなのか。

『三丁目の夕日』では、卵を産めなくなったニワトリが殺されると知ったその家の子どもが悲しがるエピソードがありました。

そういえば小学校の国語の教科書で、農家で飼ってる牛が売られていく話も読んだことあります。

……と、家畜でも情が移れば殺すのが気の毒になるのです。

本作品では、いずれ人類は菜食主義になるべきだが、現在のところ人間並みの知能を持っている鯨だけはまず殺すのをやめようではないか、という考え方だと受け取りました(誤読だったらすみません)。

つまり大人になってから完訳版を読んでみると、スリランカに移住したという作者クラークの思想が垣間見えて興味深い(繰り返しますが、誤読だったらすみません)。

捕鯨に対する結論はやはり『幼年期の終わり』を描いた作者らしいと思います。

本作品の設定では、海底牧場は21世紀になってからできたものだとされています。

そして、ウォルターとドンが出会うのは2060年。

過去の歴史を回顧した記述で、2022年の出来事が描かれています。

一等監視員のカーチャーが海中にある核融合発電所の修理に入った、とあります(私が本書を読んだのは偶然2022年)。

本作品には同名の短編があります。先に短編版が書かれ、そこからイメージをふくらませて長編版を書いたようです。

短編版は、長編版の冒頭のドン・バーレイの活躍シーンとほとんど同じです。ただ、短編版ではドンを助けるイルカが描かれています。長編版ではイルカはほとんど登場しません。テーマを人間と鯨の関係に絞るために、あえてイルカを登場させなかったのでしょうか。

短編版と長編版を読み比べてみると、長編版は単に短編版の延長というのではなく、思いもよらない方面への広がりと深さを持っています。この発想力は我々の日常生活でも見習いたいものですね。

福島版では省略されましたが、原作ではウォルターはインドラと結婚してピーターとアンという子どもをもうけます。しかし地球に来る前、彼は既に火星でアイリーンと結婚してロイとルーパートという息子がいたのです。

最初、ウォルターはアイリーンと子ども達のことが忘れられずにインドラとの交際に抵抗があったのですが、去る者日々疎しで次第に前妻や子ども達のことを忘れていって手紙の返信も出さなくなっていったのです。これはアイリーン達が気の毒ではないかと思ったのですが、最後の最後で思い出して良かった。

ウォルターの息子ピーターが宇宙飛行士になって彼の思いを成し遂げるという、物語の結末としても主人公の成長譚としてもハッピーエンドで終わりました。

「いま、息子を未来に向かって送り出したからには、彼は成功者だった、と言えるだろうか?正直に言って、それは返答に困る質問だ」

それはそれでいいのですが、私自身の人生としてはそううまくいかなかったなあ。子ども時代に本作品を読んで未来に目標を持つべきだったなあ。

だから皆さん、子ども時代にはSFを読みましょう!

早川文庫版の解説で安田均さんが福島正実さんが分類したクラーク作品の二分類について書かれています。

近未来もの(人類の宇宙や海洋への発展をリアリスティックに描き出す)

遠未来もの(遥かな未来や大きな時の流れのパースペクティヴの中で人類や宇宙について様々な思索を凝らす)

安田さんは、日本では後者の方が評価が高いような気がするが、英米では前者の方が評価が高いと書かれています。そしてクラーク自身もそれを気にしたのか、最近の作品は前者の分類に寄せてきているようだ、とも書かれています。

確かに遠未来ものは日本人の感性に合っているような気がします。しかしそれだけ遠未来ものが好きな日本から、政治や経済を含む大きなスケールの発想が出てきていないのはなぜなのか。こうなったら日本人は子どもの頃からどんどんとスケールの大きなSFを読んで発想力を鍛えないといけませんね。もちろん、社会人もSFを読んで発想力を鍛えましょう!

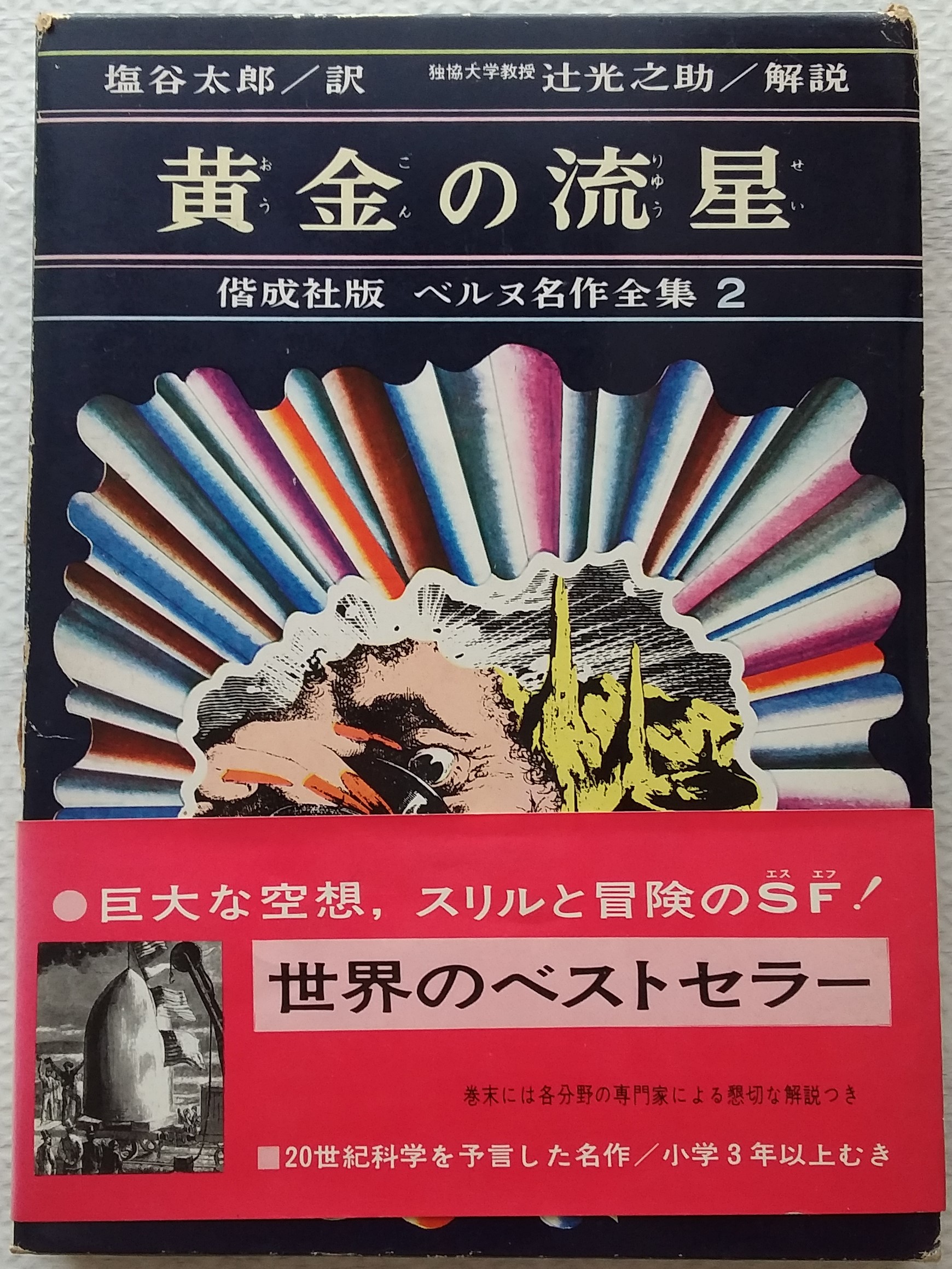

(なお、アイキャッチ画像は こちら から拝借しました。)

松永謙一さんのイラストには味があります。潜水艦がアダムスキー型UFOみたいです。

編集後記&参照リンク集&コメントコーナーなど

↑ご意見ご感想お寄せ下さい

【トップページに戻る】

20世紀少年少女SFクラブ

【ブログもやってます】

◎SF KidなWeblog

◆快眠・早起き朝活・健康生活ブログ

☆少年少女・ネタバレsalono(ネタバレ注意!)

【Twitterもやってます】

★市井學人(20世紀少年少女SFクラブ)